하나, 프롤로그

[장백산 서파로 올라 뱩두산을 바라보다]

장백산을 오르는 등산로는 세 코스가 있다. 이것을 중극측 용어로 북파(北坡) 서파 남파라고 부르는데, 쉽게 말해 북서남 등산 루트다. 동파는 북한측 등산로인데 사실 등산이랄 것도 없다.

한반도 최고 높이의 산인 백두산 중국측 정상 직전까지 거의 차로 올라가니까. 4일 이상 길게 여로를 택한 여행객은 북파 루트와 같이 서파 루트를 이용하여 두 번 장백산 정상을 오른다지만, 2박 3일 짧은 여로를 선택한 일행은 서파 루트 1,442 계단을 밟는 등정을 택해 민족의 영산인 백두산(장백산)과 천지(天池)의 감격을 온몸으로 체험하는 시간을 가졌다.

높고 낮음을 개의치 않고 역사와 이야기가 있는 산을 찾아 일반적인 산행기에는 맞지 않는 산행의 기록을 남기고 있는 나의 경우에 백두산은 아마도 오르고 싶었던 마지막 산으로 남았을는지도 모른다. 그것을 생각보다 이른 시간에 품에 넣게 되는 형언하기 어려운 감흥을 감히 내 알량한 글쓰기로 어떻게 표현하랴. ‘백두산은 백 번와서 두 번 정도 오를 수 있다는 산이고, 삼대가 복을 쌓아야만 오를 수 있다’고 그 누가 말했던가? 제주로부터 시작된 장마 전선이 한반도의 고기압을 누르고 북상하는 시간에 눈이 부시도록 청량한 백두산의 시계(視界)는, 장마와 무슨 관계가 있냐는 듯 유려하게 맑고 푸르름의 교과서 같은 날씨를 자랑하고 있었다. 하늘은 맑았고 백두산의 원시림은 눈이 부셨다.

높고 낮음을 개의치 않고 역사와 이야기가 있는 산을 찾아 일반적인 산행기에는 맞지 않는 산행의 기록을 남기고 있는 나의 경우에 백두산은 아마도 오르고 싶었던 마지막 산으로 남았을는지도 모른다. 그것을 생각보다 이른 시간에 품에 넣게 되는 형언하기 어려운 감흥을 감히 내 알량한 글쓰기로 어떻게 표현하랴. ‘백두산은 백 번와서 두 번 정도 오를 수 있다는 산이고, 삼대가 복을 쌓아야만 오를 수 있다’고 그 누가 말했던가? 제주로부터 시작된 장마 전선이 한반도의 고기압을 누르고 북상하는 시간에 눈이 부시도록 청량한 백두산의 시계(視界)는, 장마와 무슨 관계가 있냐는 듯 유려하게 맑고 푸르름의 교과서 같은 날씨를 자랑하고 있었다. 하늘은 맑았고 백두산의 원시림은 눈이 부셨다.

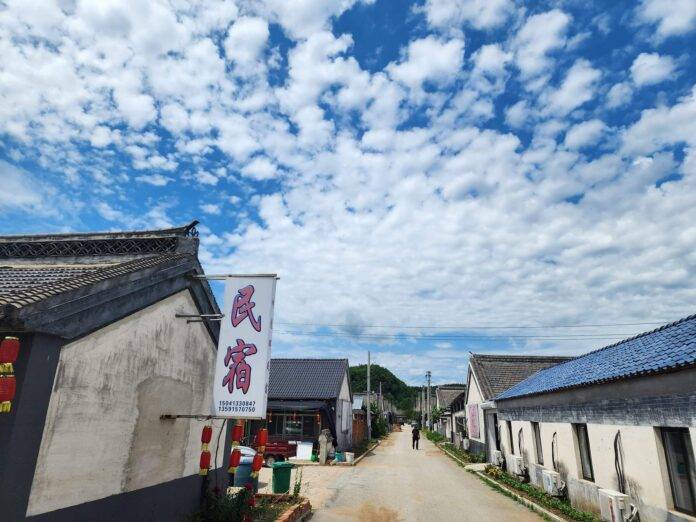

그러나 백두산으로 가는 좁은 일차선 도로는 무척이나 협소하고 위태로웠다. 아닌게 아니라 돌아올 때는 대형 인사 사고가 나서 한 시간 가량 발이 묶이는 일도 있었으니까. 안전벨트를 꼭 매야 한다는 가이드의 당부가 무색하지 않았다. 협로 차창 밖으로 보이는 길림성의 농촌은 아직도 하방(下房)된 지식분자의 촛점 잃은 눈빛을 닮았다. 옥수수는 강냉이가 될 때까지 제멋대로 자라겠지만, 비닐을 적당히 덮은 인삼이 자랄 시간은 더딜 것 같고 길목마다 짓다만 건축물들과 대단지 아파트는 오히려 폐허가 된 마을보다 더 을씨년스러웠다. 우주선 캡슐을 닮은 숙박시설이 밀집한 대규모 위락타운을 지나면서부터 시계는 넓어지고 작은 버스로 갈아 탈 준비를 하라는 방송이 나온다.

그러나 백두산으로 가는 좁은 일차선 도로는 무척이나 협소하고 위태로웠다. 아닌게 아니라 돌아올 때는 대형 인사 사고가 나서 한 시간 가량 발이 묶이는 일도 있었으니까. 안전벨트를 꼭 매야 한다는 가이드의 당부가 무색하지 않았다. 협로 차창 밖으로 보이는 길림성의 농촌은 아직도 하방(下房)된 지식분자의 촛점 잃은 눈빛을 닮았다. 옥수수는 강냉이가 될 때까지 제멋대로 자라겠지만, 비닐을 적당히 덮은 인삼이 자랄 시간은 더딜 것 같고 길목마다 짓다만 건축물들과 대단지 아파트는 오히려 폐허가 된 마을보다 더 을씨년스러웠다. 우주선 캡슐을 닮은 숙박시설이 밀집한 대규모 위락타운을 지나면서부터 시계는 넓어지고 작은 버스로 갈아 탈 준비를 하라는 방송이 나온다.

도로가 도로 넓어지고 길가 양쪽으로 자작나무 군락이 밀집된 것을 보니 바야흐로 창바이산(백두산)이 멀지 않은 것으로 보였다. 시간은 이곳 시간으로 9시, 중국의 입장에서는 작은 도시라지만 그래도 우리의 특례시에 해당되는 인구 130만 통화시의 체류 호텔을 출발한 지 어언 세 시간이 지나고 나서였다.

백두산(장백산)에 오르다 ~ 백두산(장백산) 가는 길

백두산(장백산)에 오르다 ~ 백두산(장백산) 가는 길

장백산 산문 안내소 겸 매표소에 도착하여 백두산 산행 전용 버스로 갈아탄다. 이곳에서 30여 분을 올라 중간 기착지에서 다시 소형 승합차로 갈아타고 올라야 장백산의 정상에 닿는다. 하늘은 점차 가까이 다가오고 숲의 밀도는 순차적으로 밀림의 풍경을 낳는다. 목이 말라서 정말 맛없고 플라스틱도 얇고 허술한 중국의 생수를 한 모금 마신다. 오를수록 빽빽하던 자작나무와 가문비나무 군락지가 분포된 산림은 점차 희미해지고, 화산암 돌무더기와 회색 화산암이 보이는 사이 초지에는 백두산 야생화 군락이 빼꼼 고개를 내민다. 체류 호텔이 있는 통화(通化)시에서 3시간, 다시 장백산 안내소에서 유네스코 세계지질공원 전용 버스를. 두 번 갈아타고 내린 서파(西坡) 루트 장백산 산장 옆으로 1,442개의 열린 계단이 보인다.

부정기적으로 계단오르기 대회를 개최하는 여의도 63빌딩의 계단 수가 총 1,251계단이다. 말하자면 서파 루트의 창바이산(長白山) 산정에서 백두산 정상까지 1,442 계단을 한 번도 쉬지 않고 오를 수 있는 사람은 63빌딩 계단오르기 대회의 단골 우승자인 현직 소방관을 이길 수 있다는 얘기다. 계단은 기존에 있던 돌계단 옆에 나무계단이 같은 갯수로 설치되어 있다. 계단 오르기는 돌보다는 나무 계단이 수월하다. 특히 나무 계단쪽 하단부에 계단의 갯수가 붉은 색으로 표기되어 단계별로 오르는 재미가 배가된다. 물론 돌계단에도 표식은 있다.

부정기적으로 계단오르기 대회를 개최하는 여의도 63빌딩의 계단 수가 총 1,251계단이다. 말하자면 서파 루트의 창바이산(長白山) 산정에서 백두산 정상까지 1,442 계단을 한 번도 쉬지 않고 오를 수 있는 사람은 63빌딩 계단오르기 대회의 단골 우승자인 현직 소방관을 이길 수 있다는 얘기다. 계단은 기존에 있던 돌계단 옆에 나무계단이 같은 갯수로 설치되어 있다. 계단 오르기는 돌보다는 나무 계단이 수월하다. 특히 나무 계단쪽 하단부에 계단의 갯수가 붉은 색으로 표기되어 단계별로 오르는 재미가 배가된다. 물론 돌계단에도 표식은 있다.

계단을 오르며 백 단위 숫자가 나올 때마다 카메라에 담았다. 숫자에 연연한 것이 아니라 과연 얼마나 쉬지 않고 올라가느냐 체력도 확인하고 백두산에 왔다는 감흥도 가슴에 담고 싶어서였다. 300번 계단쯤에서는 다리도 풀려 비교적 수월하게 올라갈 듯했으나, 결국 몇 번 쉬고나서야 마지막 계단인 1,442번을 찍을 수 있었다.

해발 2,560m 중국과 조선의 경계비가 있는 장백산 정상인 청석봉에 펼쳐진 전경은 뭐라고 해야 하나? 흔히 표현 한다는 일반적인 단어로는 설명이 되지 않았다. 그것은 대한민국 최고봉인 제주 한라산의 정상 백록담(白鹿潭)과 일본의 억지가 지속적으로 국제적 분쟁을 야기하는 동해의 독도(獨島), 황해도 장산곶을 바라보며 통일을 생각하는 백령도(百領島)를 탐방했을 때의 감격과는 차원이 다른 벅찬 울컥임 때문이었다. 비가 올지도 모른다는 우려와 삼대가 착한 일을 해야만 볼 수 있다는 백두산 정상의 속살을, 단 한 번의 등정만으로 가장 완벽한 카메라 렌즈인 눈에 담고 있었다.

해발 2,560m 중국과 조선의 경계비가 있는 장백산 정상인 청석봉에 펼쳐진 전경은 뭐라고 해야 하나? 흔히 표현 한다는 일반적인 단어로는 설명이 되지 않았다. 그것은 대한민국 최고봉인 제주 한라산의 정상 백록담(白鹿潭)과 일본의 억지가 지속적으로 국제적 분쟁을 야기하는 동해의 독도(獨島), 황해도 장산곶을 바라보며 통일을 생각하는 백령도(百領島)를 탐방했을 때의 감격과는 차원이 다른 벅찬 울컥임 때문이었다. 비가 올지도 모른다는 우려와 삼대가 착한 일을 해야만 볼 수 있다는 백두산 정상의 속살을, 단 한 번의 등정만으로 가장 완벽한 카메라 렌즈인 눈에 담고 있었다.

둘레가 14.4km에 달하고 평균 수심 213m, 가장 깊은 곳은 무려 384m에 달한다는 천지(天池)의 푸른 물과 아시아에서 가장 큰 담수 칼데라호의 규모는, 비가 많이 오면 조금 고이는 백록담과는 차원이 다를 수밖에 없었다. 제사장 단군이 민족 최초의 주군으로 우뚝 서 3,000의 백성을 거느리고 태백의 하늘에 제사를 지냈다는 기록이 하나의 전설로만 남지 않음을 반증하듯이, 해발 2,774m(일제 관측) 최고봉인 병사봉(兵使峰:북측 장군봉)이 정면 북한측 영토에서 시위하듯이 우리를 바라보고 있었다. 일행은 한동안 그저 서로의 상기된 얼굴을 바라보며 눈짓 언어로 가슴의 불길을 확인하고 있었을 뿐이었다.

둘레가 14.4km에 달하고 평균 수심 213m, 가장 깊은 곳은 무려 384m에 달한다는 천지(天池)의 푸른 물과 아시아에서 가장 큰 담수 칼데라호의 규모는, 비가 많이 오면 조금 고이는 백록담과는 차원이 다를 수밖에 없었다. 제사장 단군이 민족 최초의 주군으로 우뚝 서 3,000의 백성을 거느리고 태백의 하늘에 제사를 지냈다는 기록이 하나의 전설로만 남지 않음을 반증하듯이, 해발 2,774m(일제 관측) 최고봉인 병사봉(兵使峰:북측 장군봉)이 정면 북한측 영토에서 시위하듯이 우리를 바라보고 있었다. 일행은 한동안 그저 서로의 상기된 얼굴을 바라보며 눈짓 언어로 가슴의 불길을 확인하고 있었을 뿐이었다.

백두산 정상에서 천지(天池)와 북녁의 하늘을 생각하다

그랬다. 하얀 부석토가 쌓여 있는 모습이 흰머리 같다 하여 [白頭산]으로 부른다는 韓민족의 영산 백두산, 중국명 장백산에 오른 것이다. 장백산 침엽수림 군락과 동행한다는 남파(南坡) 루트든, 장백폭포와 힘께한다는 북파 루트든, 1,442 계단 중국령 인기 코스로 금강대협곡의 장관에 입을 다물지 못하는 서파 루트를 경유하든, 그것이 중요한 것은 아니다. 슬기로운 마음으로 인생 최대의 기념일에 ‘민족의 뿌리찾기’를 선택한 임원진의 혜안에, 백두산의 계단을 오르며 감동한 백두산 야생화 군락의 마중은 극진한 것이었다. 관광객은 넘쳐나 2,664m 청석봉에 위치한 전망대가 차고도 넘쳤으나, 비교적 좋은 지점에 자리 잡고 기념 사진과 촬영을 마친 동지들은 백두산 탐방객 최초로 졸업한 학교의 교가(敎歌)를 불렀다.

순간 전망대에서 각각 감성의 늪을 유영하던 관광객들의 눈이 일제히 우리를 향했고, 정상을 지키던 중국 공안(公安)들이 다가오기도 했으나, 우리는 굳건하게 교가를 불렀고 그 소리는 제1봉인 북한 지역 병사봉(장군봉)을 울리고 천지(天池) 물에 잔잔한 파동을 일으켰다. ‘검푸른 서해 바다 파도 헤치고 우뚝이 솟은 전당 우리 상아탑 ~중략~ 타고 남은 재가 기름이 되어 거룩히 빛을 쏟는 善仁 대 선인’. 합창이 끝나자 여기저기서 박수 갈채가 터졌고 그 호응에 공안도 그저 희미한 미소로 응답할 뿐이었다. 그런 다음 [37도 조중 경계비]로 가 기념 사진을 찍고 비문 뒤 조선의 지명도 목책 뒤로 몸을 뽑아 부분부분 담았다.

그렇게 다시 선 전망대에서 세상에서 가장 아름답고 선명한 프리즘인 눈에 백두산과 천지의 구석구석을 찬찬히 담았다. 고요하다 못해 오히려 바라보는 것도 미안한 천지의 광활함과, 어서오라 손짓하는 고마운 마음에 그저 흐뭇하게 눈길을 줄 뿐이었다. 아쉬운 것은 가이드의 설명대로 한국 어느 요란한 예능 프로의 경박함이 부른 참사였든, 좀처럼 거리를 좁히지 못하는 한중 관계의 영향이든 직접 내려가 천지 물에 손과 발을 담그지 못하는 현지의 실정이었다. 아니 눈에 넣어도 아프지 많은 자식처럼 욕심껏 마셔도 배앓이를 하지 않을 것 같은 천지의 물을 마셔보지 못하는 것에 대한 미련이었다.

그렇게 다시 선 전망대에서 세상에서 가장 아름답고 선명한 프리즘인 눈에 백두산과 천지의 구석구석을 찬찬히 담았다. 고요하다 못해 오히려 바라보는 것도 미안한 천지의 광활함과, 어서오라 손짓하는 고마운 마음에 그저 흐뭇하게 눈길을 줄 뿐이었다. 아쉬운 것은 가이드의 설명대로 한국 어느 요란한 예능 프로의 경박함이 부른 참사였든, 좀처럼 거리를 좁히지 못하는 한중 관계의 영향이든 직접 내려가 천지 물에 손과 발을 담그지 못하는 현지의 실정이었다. 아니 눈에 넣어도 아프지 많은 자식처럼 욕심껏 마셔도 배앓이를 하지 않을 것 같은 천지의 물을 마셔보지 못하는 것에 대한 미련이었다.

그러나 그것도 괜찮았다. 그저 티 없이 맑은 날 눈이라는 초광각 렌즈로 백두산의 구석구석을 모두 담고, 깊숙한 곳에 몸을 숨기고 산다는 괴물이 나와도 하나도 이상하지 않을 천지의 우아하고 거대한 위용을 만끽하고, 부족한 글로나마 채록하며 헌사(獻辭)를 남기는 것만으로 충분하고 고마운 것이었다. 이제 비로소 너무 어려서 경험하여 장산곶의 풍경과 인당수의 비극을 제대로 설명할 수 없는 백령도 탐방과 날씨 관계로 접안을 못해 아숴웠던 독도의 시간도 회복될 수 있다. 이로써 한라산에서 구해 낸 민족의 남방 신화를 성인봉에서 찾은 조화의 열쇠를 안고 이곳 백두산 천지의 신비함 속에서 건져 낸 북방 민족 자긍심의 불꽃을 결합하여 지구촌의 진정한 평화를 구현할 에너지를 발견한 것 같았다.

오래오래 두 눈을 부릅뜨고 바라본 북녁 산하는 결코 타인의 것이 이니었고, 내가 선 자리 또한 중국의 그것은 아니었다. 우리 민족이든 중국인이든 만주족이든 모두가 경외하고 떠받들며 환호하던 신령스러운 산 백두산에서, 고구려 고토의 자쥬성과 천하를 호령하던 그들의 호연지기를 느끼면 된 것이었다. 가족과 오랜동안 이별할 때의 마음처럼 아쉬움을 뒤로한 체 내려오는 길에 비로소 백두산의 야생화 군락이 웃고 있었다. 두메양귀비 바위구절초 담자리꽃나무 가솔송 하늘메발톱꽃 등의 여름 계절꽃이 천지와 백두산의 하늘을 향해 웃고 있었다. 이순간 대륙해양국가 한반도의 시간은 온전히 우리 것이었음은 당연한 일이었다.

금강대협곡과 양지 야생화 단지의 안부를 묻는다

지난 1989년 어느 농부가 우연히 발견했다는 장백산의 그랜드 케년인 금강대협곡이 서파 루트의 장관이며 자랑임을 잘 알고 있다. 길이가 7km에 달하고 너비가 100~200m에 이르는 협곡은 고구려인의 웅혼이 묻혀 있을 지 모르는 신비의 공간이다. 사실 1989년 우연히 발견됐다는 발표를 그렇게 신뢰하지는 않는다. 진 시황의 무덤이나 병마용 갱도 아니고 일부러 감추려고 한 공간이 아니기 때문이다. 그러나 장백산 금강대협곡의 지질학적 가치도 잘 안다. 하여 일정상 가지 못한 아쉬움을 적는다. 청나라의 시조(始祖)인 누루하치가 전쟁의 상처를 씻었다는 양지(陽池) 강변 장백산 야생화 단지와 천지 근처 야생화의 신비도 사진으로나마 안부를 묻는다.

둘, 에필로그

건국 신화와 전설의 역사적 의미는 민족이라는 개념을 묶어주는 구심점이기도 하고 나라는 존재의 정체성을 확인해 주는 스토리 텔링이기도 하다. 고조선에는 환웅과 웅녀가 낳은 단군 설화가, 부여에는 금와왕, 고구려에는 주몽 설화가 있고 신라는 박혁거세와 석탈해, 가야에는 김수로의 탄생 설화가 있다. 백제는 고구려 유민인 소서노와 그녀의 두 아들 비류와 온조가 세웠다고 했으니 설화가 아니다.

중국은 삼황오제의 전설이, 일본은 이자나기와 이자나미의 창조신 설화가 있다. 인류의 창작 의지가 일군 창조신과 건국 신화의 의미는 내 민족에 대한 정체성이고 가치에 대한 자긍심이다. 그런 의미에서 단군이 3,000 백성을 거느리고 태백산(백두산으로 추정)에서 제사를 지냈다는 전설은, 존재의 가치에 대한 긍지와 더불어 책임과 의무를 물어준다.

장백산 서파 루트 1,442 계단을 밟고 올라 청석봉에서 천하제일봉인 병사봉(兵使峰장군봉)과 천지 칼데라호의 장관을 보며, 지나온 삶의 궤적이 넉넉하지는 않았지만 결코 의미가 없지는 않았다는 진리를 깨달았다. 잔잔하고 여유로운 천지(天池)의 푸른 호수에서 민족의 이상을 확인했다. 나는 천부경 삼성기 환단고기 태백일사 등의 주체적(?) 민족사학이나 단재 신채호 선생의 조선상고사를 인용하지도 않고, 우리가 학교에서 배운 이병도 선생의 식민사관의 논점에 동행하지도 않는다.

그렇다고 민족사학과 식민사학의 경계 지점에 서 있는 것도 결코 아니다. 계연수가 1911년에 삼성기 단군세기 북부여기 태백일사 등을 참조하여 묶었다는 환단고기(桓檀古記)를 정사로 인정하지도 않는다. 민족적 주체성이 없어서가 아니라 민족을 우선하여 자국의 역사를 마구잡이로 신격화하는 우(愚)를 범하고 싶지 않아서이다. 같은 관점으로 조선 영조 때 신경준이 백두산부터 조선 산맥의 줄기를 엮어 백두대간(白頭大幹)을 줄기로 14정간과 정맥으로 나눈 <산경표(山經表)>의 한국쪽 산맥도인 ‘설악산~지리산 구간’을 반드시 걷고 싶지도 않다.

그러나 나를 포함한 일행이 반드시 기억해야 하는 진실은 있다. 국뽕도 필요 없고 민족적 자각마저 패대기치고 사는 개인주의적 시각의 삶이라고 해도 좋다. 그러나 분명 우리는 외세인 당나라를 등에 업고 열국시대와 삼국시대를 마감한 통일신라의 부끄러운 시각이 아니라, 베이징까지 점령할 수 있었으나 백성을 위한 마음이 하늘에 닿아 돌아왔던 국광상광개토태왕과 장수왕, 그리고 고구려의 웅혼을 마음 깊이 간직한 배달환국의 후손이라는 신념이다.

이유는? 그 어떤 위대한 개인이고 인간이 곧 소우주라고 해도 나를 존재하게 한 국가를 부정하는 일은 결단코 바람직한 것이 아니기 때문이다.

글 사진: 박철민 작가

코르크나무는 포도주 마개 외에 안내문 표지판, 신발 깔창, 모자 등으로 변신한다. 태운 재로는 검은색 물감을 만들고 특히 우주선 제작에도 쓰인다. 더 놀라운 것은 인간이 세포를 발견하며 셀(Cell)이라는 표현을 쓰게 된 것도 코르크나무 덕분이다.

코르크나무는 포도주 마개 외에 안내문 표지판, 신발 깔창, 모자 등으로 변신한다. 태운 재로는 검은색 물감을 만들고 특히 우주선 제작에도 쓰인다. 더 놀라운 것은 인간이 세포를 발견하며 셀(Cell)이라는 표현을 쓰게 된 것도 코르크나무 덕분이다. 그 껍질은 자연적으로 재생되지만, 다음 수확까지 9-18년을 기다려야 한다. 채취를 반복할 때마다 외피의 두께와 질은 향상되기에 처음과 두 번째의 수확에서 나온 코르크는 품질이 좋지 않아 포도주병 마개에는 적합하지 않다. 세 번째 수확부터는 심은 지 50년이 넘는 나무에서 양질의 껍질을 생산한다.

그 껍질은 자연적으로 재생되지만, 다음 수확까지 9-18년을 기다려야 한다. 채취를 반복할 때마다 외피의 두께와 질은 향상되기에 처음과 두 번째의 수확에서 나온 코르크는 품질이 좋지 않아 포도주병 마개에는 적합하지 않다. 세 번째 수확부터는 심은 지 50년이 넘는 나무에서 양질의 껍질을 생산한다. 벗긴 껍질은 6개월 이상을 야외에서 비바람을 맞으며 숙성의 시간을 보내야 한다. 이 단계가 지나야 비로소 끓는 물에 삶거나 압력 스팀으로 찌는 첫 번째 처리에 들어간다. 고온으로 삶고, 말리고, 1차 성형을 한다. 특별 시스템으로 처리하고, 2차 성형해 멸균을 한다. 3,4차에 이르는 선별 작업하고 로고 인장을 찍은 후 마지막으로 윤활단계를 거친다. 그 후 병입을 기다리는 국내외 고객사에 배송한다.

벗긴 껍질은 6개월 이상을 야외에서 비바람을 맞으며 숙성의 시간을 보내야 한다. 이 단계가 지나야 비로소 끓는 물에 삶거나 압력 스팀으로 찌는 첫 번째 처리에 들어간다. 고온으로 삶고, 말리고, 1차 성형을 한다. 특별 시스템으로 처리하고, 2차 성형해 멸균을 한다. 3,4차에 이르는 선별 작업하고 로고 인장을 찍은 후 마지막으로 윤활단계를 거친다. 그 후 병입을 기다리는 국내외 고객사에 배송한다.

높고 낮음을 개의치 않고 역사와 이야기가 있는 산을 찾아 일반적인 산행기에는 맞지 않는 산행의 기록을 남기고 있는 나의 경우에 백두산은 아마도 오르고 싶었던 마지막 산으로 남았을는지도 모른다. 그것을 생각보다 이른 시간에 품에 넣게 되는 형언하기 어려운 감흥을 감히 내 알량한 글쓰기로 어떻게 표현하랴. ‘백두산은 백 번와서 두 번 정도 오를 수 있다는 산이고, 삼대가 복을 쌓아야만 오를 수 있다’고 그 누가 말했던가? 제주로부터 시작된 장마 전선이 한반도의 고기압을 누르고 북상하는 시간에 눈이 부시도록 청량한 백두산의 시계(視界)는, 장마와 무슨 관계가 있냐는 듯 유려하게 맑고 푸르름의 교과서 같은 날씨를 자랑하고 있었다. 하늘은 맑았고 백두산의 원시림은 눈이 부셨다.

높고 낮음을 개의치 않고 역사와 이야기가 있는 산을 찾아 일반적인 산행기에는 맞지 않는 산행의 기록을 남기고 있는 나의 경우에 백두산은 아마도 오르고 싶었던 마지막 산으로 남았을는지도 모른다. 그것을 생각보다 이른 시간에 품에 넣게 되는 형언하기 어려운 감흥을 감히 내 알량한 글쓰기로 어떻게 표현하랴. ‘백두산은 백 번와서 두 번 정도 오를 수 있다는 산이고, 삼대가 복을 쌓아야만 오를 수 있다’고 그 누가 말했던가? 제주로부터 시작된 장마 전선이 한반도의 고기압을 누르고 북상하는 시간에 눈이 부시도록 청량한 백두산의 시계(視界)는, 장마와 무슨 관계가 있냐는 듯 유려하게 맑고 푸르름의 교과서 같은 날씨를 자랑하고 있었다. 하늘은 맑았고 백두산의 원시림은 눈이 부셨다. 그러나 백두산으로 가는 좁은 일차선 도로는 무척이나 협소하고 위태로웠다. 아닌게 아니라 돌아올 때는 대형 인사 사고가 나서 한 시간 가량 발이 묶이는 일도 있었으니까. 안전벨트를 꼭 매야 한다는 가이드의 당부가 무색하지 않았다. 협로 차창 밖으로 보이는 길림성의 농촌은 아직도 하방(下房)된 지식분자의 촛점 잃은 눈빛을 닮았다. 옥수수는 강냉이가 될 때까지 제멋대로 자라겠지만, 비닐을 적당히 덮은 인삼이 자랄 시간은 더딜 것 같고 길목마다 짓다만 건축물들과 대단지 아파트는 오히려 폐허가 된 마을보다 더 을씨년스러웠다. 우주선 캡슐을 닮은 숙박시설이 밀집한 대규모 위락타운을 지나면서부터 시계는 넓어지고 작은 버스로 갈아 탈 준비를 하라는 방송이 나온다.

그러나 백두산으로 가는 좁은 일차선 도로는 무척이나 협소하고 위태로웠다. 아닌게 아니라 돌아올 때는 대형 인사 사고가 나서 한 시간 가량 발이 묶이는 일도 있었으니까. 안전벨트를 꼭 매야 한다는 가이드의 당부가 무색하지 않았다. 협로 차창 밖으로 보이는 길림성의 농촌은 아직도 하방(下房)된 지식분자의 촛점 잃은 눈빛을 닮았다. 옥수수는 강냉이가 될 때까지 제멋대로 자라겠지만, 비닐을 적당히 덮은 인삼이 자랄 시간은 더딜 것 같고 길목마다 짓다만 건축물들과 대단지 아파트는 오히려 폐허가 된 마을보다 더 을씨년스러웠다. 우주선 캡슐을 닮은 숙박시설이 밀집한 대규모 위락타운을 지나면서부터 시계는 넓어지고 작은 버스로 갈아 탈 준비를 하라는 방송이 나온다. 백두산(장백산)에 오르다 ~ 백두산(장백산) 가는 길

백두산(장백산)에 오르다 ~ 백두산(장백산) 가는 길 부정기적으로 계단오르기 대회를 개최하는 여의도 63빌딩의 계단 수가 총 1,251계단이다. 말하자면 서파 루트의 창바이산(長白山) 산정에서 백두산 정상까지 1,442 계단을 한 번도 쉬지 않고 오를 수 있는 사람은 63빌딩 계단오르기 대회의 단골 우승자인 현직 소방관을 이길 수 있다는 얘기다. 계단은 기존에 있던 돌계단 옆에 나무계단이 같은 갯수로 설치되어 있다. 계단 오르기는 돌보다는 나무 계단이 수월하다. 특히 나무 계단쪽 하단부에 계단의 갯수가 붉은 색으로 표기되어 단계별로 오르는 재미가 배가된다. 물론 돌계단에도 표식은 있다.

부정기적으로 계단오르기 대회를 개최하는 여의도 63빌딩의 계단 수가 총 1,251계단이다. 말하자면 서파 루트의 창바이산(長白山) 산정에서 백두산 정상까지 1,442 계단을 한 번도 쉬지 않고 오를 수 있는 사람은 63빌딩 계단오르기 대회의 단골 우승자인 현직 소방관을 이길 수 있다는 얘기다. 계단은 기존에 있던 돌계단 옆에 나무계단이 같은 갯수로 설치되어 있다. 계단 오르기는 돌보다는 나무 계단이 수월하다. 특히 나무 계단쪽 하단부에 계단의 갯수가 붉은 색으로 표기되어 단계별로 오르는 재미가 배가된다. 물론 돌계단에도 표식은 있다. 해발 2,560m 중국과 조선의 경계비가 있는 장백산 정상인 청석봉에 펼쳐진 전경은 뭐라고 해야 하나? 흔히 표현 한다는 일반적인 단어로는 설명이 되지 않았다. 그것은 대한민국 최고봉인 제주 한라산의 정상 백록담(白鹿潭)과 일본의 억지가 지속적으로 국제적 분쟁을 야기하는 동해의 독도(獨島), 황해도 장산곶을 바라보며 통일을 생각하는 백령도(百領島)를 탐방했을 때의 감격과는 차원이 다른 벅찬 울컥임 때문이었다. 비가 올지도 모른다는 우려와 삼대가 착한 일을 해야만 볼 수 있다는 백두산 정상의 속살을, 단 한 번의 등정만으로 가장 완벽한 카메라 렌즈인 눈에 담고 있었다.

해발 2,560m 중국과 조선의 경계비가 있는 장백산 정상인 청석봉에 펼쳐진 전경은 뭐라고 해야 하나? 흔히 표현 한다는 일반적인 단어로는 설명이 되지 않았다. 그것은 대한민국 최고봉인 제주 한라산의 정상 백록담(白鹿潭)과 일본의 억지가 지속적으로 국제적 분쟁을 야기하는 동해의 독도(獨島), 황해도 장산곶을 바라보며 통일을 생각하는 백령도(百領島)를 탐방했을 때의 감격과는 차원이 다른 벅찬 울컥임 때문이었다. 비가 올지도 모른다는 우려와 삼대가 착한 일을 해야만 볼 수 있다는 백두산 정상의 속살을, 단 한 번의 등정만으로 가장 완벽한 카메라 렌즈인 눈에 담고 있었다.

둘레가 14.4km에 달하고 평균 수심 213m, 가장 깊은 곳은 무려 384m에 달한다는 천지(天池)의 푸른 물과 아시아에서 가장 큰 담수 칼데라호의 규모는, 비가 많이 오면 조금 고이는 백록담과는 차원이 다를 수밖에 없었다. 제사장 단군이 민족 최초의 주군으로 우뚝 서 3,000의 백성을 거느리고 태백의 하늘에 제사를 지냈다는 기록이 하나의 전설로만 남지 않음을 반증하듯이, 해발 2,774m(일제 관측) 최고봉인 병사봉(兵使峰:북측 장군봉)이 정면 북한측 영토에서 시위하듯이 우리를 바라보고 있었다. 일행은 한동안 그저 서로의 상기된 얼굴을 바라보며 눈짓 언어로 가슴의 불길을 확인하고 있었을 뿐이었다.

둘레가 14.4km에 달하고 평균 수심 213m, 가장 깊은 곳은 무려 384m에 달한다는 천지(天池)의 푸른 물과 아시아에서 가장 큰 담수 칼데라호의 규모는, 비가 많이 오면 조금 고이는 백록담과는 차원이 다를 수밖에 없었다. 제사장 단군이 민족 최초의 주군으로 우뚝 서 3,000의 백성을 거느리고 태백의 하늘에 제사를 지냈다는 기록이 하나의 전설로만 남지 않음을 반증하듯이, 해발 2,774m(일제 관측) 최고봉인 병사봉(兵使峰:북측 장군봉)이 정면 북한측 영토에서 시위하듯이 우리를 바라보고 있었다. 일행은 한동안 그저 서로의 상기된 얼굴을 바라보며 눈짓 언어로 가슴의 불길을 확인하고 있었을 뿐이었다. 그렇게 다시 선 전망대에서 세상에서 가장 아름답고 선명한 프리즘인 눈에 백두산과 천지의 구석구석을 찬찬히 담았다. 고요하다 못해 오히려 바라보는 것도 미안한 천지의 광활함과, 어서오라 손짓하는 고마운 마음에 그저 흐뭇하게 눈길을 줄 뿐이었다. 아쉬운 것은 가이드의 설명대로 한국 어느 요란한 예능 프로의 경박함이 부른 참사였든, 좀처럼 거리를 좁히지 못하는 한중 관계의 영향이든 직접 내려가 천지 물에 손과 발을 담그지 못하는 현지의 실정이었다. 아니 눈에 넣어도 아프지 많은 자식처럼 욕심껏 마셔도 배앓이를 하지 않을 것 같은 천지의 물을 마셔보지 못하는 것에 대한 미련이었다.

그렇게 다시 선 전망대에서 세상에서 가장 아름답고 선명한 프리즘인 눈에 백두산과 천지의 구석구석을 찬찬히 담았다. 고요하다 못해 오히려 바라보는 것도 미안한 천지의 광활함과, 어서오라 손짓하는 고마운 마음에 그저 흐뭇하게 눈길을 줄 뿐이었다. 아쉬운 것은 가이드의 설명대로 한국 어느 요란한 예능 프로의 경박함이 부른 참사였든, 좀처럼 거리를 좁히지 못하는 한중 관계의 영향이든 직접 내려가 천지 물에 손과 발을 담그지 못하는 현지의 실정이었다. 아니 눈에 넣어도 아프지 많은 자식처럼 욕심껏 마셔도 배앓이를 하지 않을 것 같은 천지의 물을 마셔보지 못하는 것에 대한 미련이었다.

나는 남한산성 내에서 벌어진 주화파 최명길과 척화파 김상현의 치열한 논리 다툼에는 별 관심이 없다.

나는 남한산성 내에서 벌어진 주화파 최명길과 척화파 김상현의 치열한 논리 다툼에는 별 관심이 없다.

백두산은 예로부터 不咸山(불함산), 單單大嶺(단단대령), 蓋馬大山(개마대산), 徒太山(도태산), 太伯山(태백산), 白山(백산), 長白山(장백산), 白頭山(백두산)으로 불리며, 우리 민족뿐만 아니라 여진족, 거란족도 자신의 발원지라 여겨 신성시하니, 동북아 모든 민족은 이곳이 한 구멍인 셈이다.

백두산은 예로부터 不咸山(불함산), 單單大嶺(단단대령), 蓋馬大山(개마대산), 徒太山(도태산), 太伯山(태백산), 白山(백산), 長白山(장백산), 白頭山(백두산)으로 불리며, 우리 민족뿐만 아니라 여진족, 거란족도 자신의 발원지라 여겨 신성시하니, 동북아 모든 민족은 이곳이 한 구멍인 셈이다. 중국 측 안내요원이 붉은 두꺼운 파카를 입고 허리에 안전 밧줄을 쇠줄에 걸고 경계면 너머에 서서 내가 조금이라도 사진을 찍으라 치면 “빨리빨리” 하면서 얼른 비키라고 소리친다. 어찌 내가 그 소리를 듣고 움찔할쏜가? 그들은 여기서 유튜버 찍으면서 생방송 하기에 여념이 없고, 가족사진을 돌아가면서 찍느라 좋은 자리는 결코 비켜 주지 않는데, 내가 맞받아치면서 “얼른얼른”하고 응수하니 저들도 내 말이 무슨 뜻인지 몰라 어리둥절하기는 매한가지다.

중국 측 안내요원이 붉은 두꺼운 파카를 입고 허리에 안전 밧줄을 쇠줄에 걸고 경계면 너머에 서서 내가 조금이라도 사진을 찍으라 치면 “빨리빨리” 하면서 얼른 비키라고 소리친다. 어찌 내가 그 소리를 듣고 움찔할쏜가? 그들은 여기서 유튜버 찍으면서 생방송 하기에 여념이 없고, 가족사진을 돌아가면서 찍느라 좋은 자리는 결코 비켜 주지 않는데, 내가 맞받아치면서 “얼른얼른”하고 응수하니 저들도 내 말이 무슨 뜻인지 몰라 어리둥절하기는 매한가지다. 세상에나!

세상에나! 우리가 오른 백두산 이틀 동안 날이 맑아 하늘에 뭉게구름만 가득하니, 백번 올라야 두 번 천지를 본다는 것을, 이틀 동안 만끽하니 이날의 전설은 영원히 기억되리라.

우리가 오른 백두산 이틀 동안 날이 맑아 하늘에 뭉게구름만 가득하니, 백번 올라야 두 번 천지를 본다는 것을, 이틀 동안 만끽하니 이날의 전설은 영원히 기억되리라.

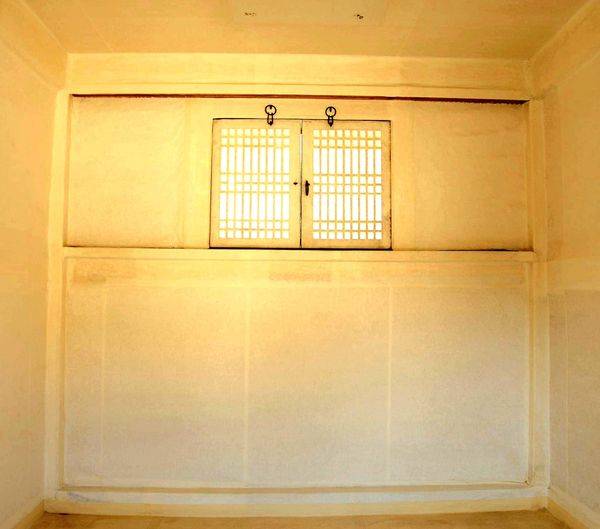

고구려는 중원을 통일한 수(隨)와 전면전(612)을 한다. 을지문덕이 살수에서 대첩을 거두면서 수를 망하게 한다. 중원을 통일한 당(唐)과 전면전(645)을 한다. 양만춘이 안시성 전투에서 이세민(태종)의 눈에 화살을 맞추고 애꾸로 만들자, 당 태종은 “다시는 고구려를 침략하지 말라”는 유언을 남기고 4년 후 죽는다.

고구려는 중원을 통일한 수(隨)와 전면전(612)을 한다. 을지문덕이 살수에서 대첩을 거두면서 수를 망하게 한다. 중원을 통일한 당(唐)과 전면전(645)을 한다. 양만춘이 안시성 전투에서 이세민(태종)의 눈에 화살을 맞추고 애꾸로 만들자, 당 태종은 “다시는 고구려를 침략하지 말라”는 유언을 남기고 4년 후 죽는다.

인간의 척도가 있다. 자신의 키 높이라면 친밀감이 들지만, 자신의 키보다 너무 높으면 아예 무시한다. 비석으로 가장 경외감을 주는 높이, 고개를 뒤로 활짝 젖어도 다 읽을 수 없는 높이, 바로 광개토대왕릉비다.

인간의 척도가 있다. 자신의 키 높이라면 친밀감이 들지만, 자신의 키보다 너무 높으면 아예 무시한다. 비석으로 가장 경외감을 주는 높이, 고개를 뒤로 활짝 젖어도 다 읽을 수 없는 높이, 바로 광개토대왕릉비다.

우리를 태운 리무진 고속버스는 거대한 옥수수밭 사이 낮은 구릉지대를 말(馬)이 밀려들 듯이 달린다. 높은 산이 보이질 않는다. 우리가 사는 부여에서 강경 가는 길이나, 경주에서 영천 가는 길에 만나는 산이며 들판이다. 조금 다른 것이 있다면 이 길의 사진을 포토샵으로 좌우 위아래 마우스로 확대하여 원본을 잡아 늘인 형국이다.

우리를 태운 리무진 고속버스는 거대한 옥수수밭 사이 낮은 구릉지대를 말(馬)이 밀려들 듯이 달린다. 높은 산이 보이질 않는다. 우리가 사는 부여에서 강경 가는 길이나, 경주에서 영천 가는 길에 만나는 산이며 들판이다. 조금 다른 것이 있다면 이 길의 사진을 포토샵으로 좌우 위아래 마우스로 확대하여 원본을 잡아 늘인 형국이다. 그도 그 옛날 부여에서 탈출한 고주몽이 졸본부여를 설립했던 환인현(현재 桓仁縣으로 추정)에서 그리 멀지 않은 이곳에 최초의 수도 영릉진에 혁도아랍성(赫圖阿拉城)을 건설한다.

그도 그 옛날 부여에서 탈출한 고주몽이 졸본부여를 설립했던 환인현(현재 桓仁縣으로 추정)에서 그리 멀지 않은 이곳에 최초의 수도 영릉진에 혁도아랍성(赫圖阿拉城)을 건설한다. 그런 중국의 동북부 지역이 온통 옥수수밭이라니, 옥수수는 임진왜란 때 들어온 작물이 아니던가? 이 옥수수가 없었던 그 옛날 누르하치 시절, 고구려 시절 백성들은 무엇을 먹고살았는가? 알 수 없다. 하지만 ‘논’이 있고 ‘구들’이 있고 ‘돌’로 만든 성이 있다면 위대한 정복자 광개토대왕의 말발굽이 지나간 자리임에 틀림이 없다.

그런 중국의 동북부 지역이 온통 옥수수밭이라니, 옥수수는 임진왜란 때 들어온 작물이 아니던가? 이 옥수수가 없었던 그 옛날 누르하치 시절, 고구려 시절 백성들은 무엇을 먹고살았는가? 알 수 없다. 하지만 ‘논’이 있고 ‘구들’이 있고 ‘돌’로 만든 성이 있다면 위대한 정복자 광개토대왕의 말발굽이 지나간 자리임에 틀림이 없다.

대추를 한국의 전통혼례나 폐백 때 쓰는 이유는 자손의 번성을 상징하기 때문이다. 중동의 대추야자도 다산을 상징하는데 1그루당 많게 100kg나 생산된다. 그들은 ‘생명의 나무’로 여긴다. 사탕수수가 중동에 전래되기 전 대추야자 엑기스를 수천년 동안 꿀이나 설탕처럼 사용했다. 그만큼 당도가 높다.

대추를 한국의 전통혼례나 폐백 때 쓰는 이유는 자손의 번성을 상징하기 때문이다. 중동의 대추야자도 다산을 상징하는데 1그루당 많게 100kg나 생산된다. 그들은 ‘생명의 나무’로 여긴다. 사탕수수가 중동에 전래되기 전 대추야자 엑기스를 수천년 동안 꿀이나 설탕처럼 사용했다. 그만큼 당도가 높다.

Networking Night: An evening event on June 18 aimed at fostering deeper interactions among participants. Held at King’s Vacation, it will see participation from 140 overseas buyers and 40 outstanding sellers, providing more opportunities for active exchanges following the consultations.

Networking Night: An evening event on June 18 aimed at fostering deeper interactions among participants. Held at King’s Vacation, it will see participation from 140 overseas buyers and 40 outstanding sellers, providing more opportunities for active exchanges following the consultations.

백련항에서 보이는 삿갓처럼 생긴 섬이 노도라는 섬으로 과거 수군통제사 산하 배젖는 노를 만들던 곳이다, 노를 만들기에 좋은 소나무가 자란다. 이 섬을 문학의 섬이라고 하여 관광객이 많이 온다, 서포 김만중이 유배와서 56세까지 살다 여기서 사망했는데 유배기간 3년동안 구운몽과 사씨남정기를 집필했다고 알려졌기 때문이다,

백련항에서 보이는 삿갓처럼 생긴 섬이 노도라는 섬으로 과거 수군통제사 산하 배젖는 노를 만들던 곳이다, 노를 만들기에 좋은 소나무가 자란다. 이 섬을 문학의 섬이라고 하여 관광객이 많이 온다, 서포 김만중이 유배와서 56세까지 살다 여기서 사망했는데 유배기간 3년동안 구운몽과 사씨남정기를 집필했다고 알려졌기 때문이다,

![[Travel Korea] Jongmyo: Walking into the Soul of Joseon](https://thetravelnews.co.kr/wp-content/uploads/2025/06/20231122142332001-100x70.jpg)